Schließmuskel

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 16. November 2021Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Anatomie Schließmuskel

Bei einem Schließmuskel handelt es sich um eine Struktur, welche ein Hohlorgan verschließt. Im menschlichen Körper kommen an verschiedenen Stellen Schließmuskeln vor. Eine Fehlfunktion kann den Alltag maßgeblich beeinträchtigen, wie es zum Beispiel bei einer Harn- oder Stuhlinkontinenz der Fall ist.

Inhaltsverzeichnis |

Definition

Ein Schließmuskel ist dazu in der Lage, ein bestimmtes Hohlorgan so abzuschließen, dass Flüssigkeit, Luft und andere Substanzen den Muskel nicht passieren können. Auf diese Weise wird unter anderem gewährleistet, dass eine Harnabgabe bei gesunden Personen nur dann erfolgt, wenn sie bewusst vollzogen wird.

Insgesamt lassen sich in dem Körper eines Menschen neun Schließmuskeln finden. Diese können nicht alle willentlich gesteuert werden, stattdessen erfolgt die Regulation häufig über Signale, welche das Gehirn entsendet.

Eine Störung des Schließmuskels führt beinahe immer zu unangenehmen Beschwerden, aus denen ebenfalls ein größeres Gesundheitsrisiko resultieren kann. So treten die unterschiedlichen Flüssigkeiten aus, ohne dass der Patient dazu in der Lage ist, den Vorgang zu kontrollieren. Deswegen ist es wichtig, dass bei ersten Symptomen die Scham nicht überwiegt und stattdessen ein Arzt aufgesucht wird.

Anatomie

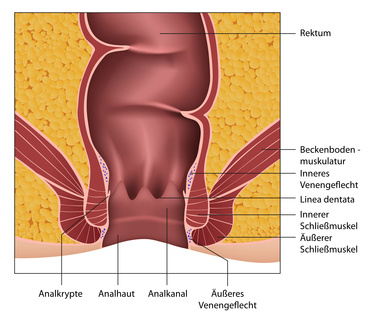

Schließmuskeln befinden sich im Ruhezustand in einer geschlossenen Lage. Damit sorgen sie dafür, dass keine Flüssigkeiten austreten können. Die Muskulatur selbst weist an einigen Stellen Querstreifen auf, wie zum Beispiel im Bereich der Harnröhre oder Muskelmanschetten wie am Enddarm.

Bei einigen Organen handelt es sich um Skelettmuskulatur. Diese zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass eine bewusste Steuerung möglich ist, wie bei dem Heben der Arme. Aber nicht bei allen Muskeln trifft dieses Kriterium zu, was unter anderem von dem Herzmuskel bewiesen wird, dessen Regulation über bestimmte Reize stattfindet. Letztendlich lässt sich der Aufbau der Schließmuskeln nicht vollkommen verallgemeinern.

Funktion

Die Funktionen der Schließmuskel differenzieren sich in Abhängigkeit ihrer Lage. Generell ist es jedoch ihre Aufgabe, im angespannten Zustand keine Flüssigkeiten und andere Substanzen passieren zu lassen. Erst, wenn das passende Signal gegeben wurde, öffnen sich die Muskeln.

Der Augenmuskel sorgt dafür, dass sich die Pupille verengt, während der Musculus orbicularis oris die Grundlage der Mundöffnung und der Lippen bildet. Er ermöglicht das Öffnen und Schließen des Mundes, welches für das Sprechen oder die Nahrungsaufnahme von Bedeutung ist. Der obere Ösophagussphinkter hingegen legt sich um die Speiseröhre. Auf diese Weise wird verhindert, dass zu viel Luft im Magen landet oder dass einzelne Nahrungsbestandteile eingeatmet werden und in der Lunge Beschwerden verursachen.

Der Magenpförtner gibt in regelmäßigen Abständen den Speisebrei in den Darm. So müssen Menschen nicht durchgehend essen, um alle Körperfunktionen aufrecht zu erhalten. Im Bereich des Darms existieren weitere Schließmuskel wie Ileozäkalklappe und Papilla duodeni major. Die Papilla duodeni major reguliert die Abgabe von Enzymen zur Verdauung.

Der bekannteste Schließmuskel befindet sich wohl am äußeren After. Er reguliert die Stuhlabgabe, sobald die Speisen verdaut wurden. Verschiedene Muskeln im Bereich der Harnröhre ermöglichen die Entleerung der Harnblase.

Erkrankungen

Störungen der Schließmuskulatur führen bei den meisten Patienten zu gesundheitlichen Erscheinungen. So kann zum Beispiel eine Inkontinenz aus den Beschwerden resultieren, welche die kontrollierte Abgabe von Harn und Stuhl unmöglich macht. Daraus ergeben sich häufig weitere Probleme aufgrund eines gesellschaftlich unerwünschten Verhaltens.

Eine Stuhlinkontinenz kann unter anderem auch während einer Geburt entstehen, sobald es bei dieser zu einem Riss des Damms kommt. Es existieren verschiedene Formen der Inkontinenz, wie zum Beispiel Überlastungsinkontinenz, Überlaufinkontinenz, Reflexinkontinenz oder Belastungsinkontinenzt.

Dabei haben Mediziner bereits unterschiedliche Therapieansätze entwickelt, die dazu beitragen, die Ausmaße der Inkontinenz zu reduzieren. Gerade deswegen ist es wichtig, dass Betroffene keinen Scham aufbauen, sondern das Thema bewusst bei einem Arzt ansprechen.

Anders sieht es bei eine Schädigung des Schließmuskels aus, weil der Magensaft nun ungehindert nach oben dringen kann. Der häufige Kontakt mit der empfindlichen Schleimhaut ist nicht nur unangenehm, er kann darüber hinaus Entzündungen oder Krebs auslösen.

Quellen

- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2011

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart

- Siegenthaler, W. (Hrsg.): Siegenthalers Differenzialdiagnose Innere Krankheiten – vom Symptom zur Diagnose. Thieme, Stuttgart 2005

- Arastéh, K., et al.: Duale Reihe. Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.Qualitätssicherung durch: Dr. med. Nonnenmacher

Letzte Aktualisierung am: 16. November 2021

Sie sind hier: Startseite Anatomie Schließmuskel