Vorhofflimmern

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 15. November 2021Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Vorhofflimmern

Das Vorhofflimmern stellt eine Situation dar, in der es um ein schnelles und wirksames Handeln geht. Das Vorhofflimmern ist eine Begleiterscheinung von Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Beim Vorhofflimmern sind in der Regel beide Vorhöfe des Herzens betroffen.

Inhaltsverzeichnis |

Was ist Vorhofflimmern?

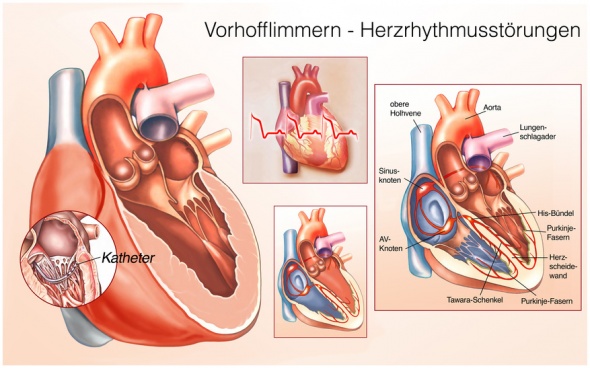

Vorhofflimmern bezeichnet eine Störung des Herzrhythmus. Diese Beeinträchtigung führt zu einer unzureichenden Versorgung des Organismus mit Blut und kann die Ursache für einen Herzstillstand sowie einen Zusammenbruch des Kreislaufs darstellen.

Das Herz schlägt nicht mehr in normal gleichmäßigem und kräftigem Takt, sondern kann beim Vorhofflimmern keine ausreichende Pumpleistung durch Zusammendrücken des Herzmuskels mehr erbringen. Eindeutige Kennzeichen für ein Vorhofflimmern sind Unterbrechungen und Unregelmäßigkeiten der Reizleitung in den Herzvorhöfen.

Außerdem tritt beim Vorhofflimmern das anhaltende und charakteristische Herzrasen auf. Ein gesunder Herzrhythmus kann nicht mehr aufrecht erhalten werden. Beim Vorhofflimmern gibt es unterschiedliche Arten.

Ursachen

Als Ursachen für ein Vorhofflimmern werden eine koronare Herzkrankheit, eine Vergrößerung der Vorhöfe, eine Erkrankung einer oder beider Herzklappen sowie ein bestehender Bluthochdruck benannt.

Darüber hinaus begünstigen Erkrankungen des Herzmuskels, eine Überfunktion der Schilddrüse (Hyperthyreose) sowie starker Missbrauch von Alkohol und Drogen ein Vorhofflimmern. Zusammenhänge mit organischen Beeinträchtigungen kommen nur selten bei Vorhofflimmern in Frage.

Symptome und Verlauf

Neben diesen akut auftretenden Anzeichen können Symptome auftreten, die mit einem überstandenen Vorhofflimmern verbunden sind. Zu diesen Krankheitszeichen gehören neben Embolien oder Verstopfungen der Blutgefäße durch geronnene Blutbestandteile sowie ein Schlaganfall und ein Herzinfarkt. Diese Nachkomplikationen können rückwirkend auf ein Vorhofflimmern hinweisen, denn das Vorhofflimmern kann bei einigen Menschen ohne merkliche Begleitsymptome auftreten.

In Abhängigkeit von dem Verlauf des Vorhofflimmerns stellen Schwäche- und Ohnmachtsanfälle und Schwindelattacken allgemeine Beeinträchtigungen innerhalb der Symptome dar.

Diagnose

Ärztlicher Ansprechpartner für die Diagnostik bei Verdacht auf Vorhofflimmern ist der Kardiologe. Bereits die Anamnese gibt Aufschluss über das Vorliegen von Risikofaktoren, die ein Vorhofflimmern eventuell begünstigen. Dazu gehören Herzrasen, häufiger Alkoholgenuss, Schilddrüsenerkrankungen und die Frage des Arztes, ob Vorhofflimmern bei anderen blutsverwandten Familienmitgliedern bereits aufgetreten ist. Im Anschluss an die Befragung erfolgt eine eingehende körperliche Untersuchung mit Auskultation der Herztöne, einer Pulsmessung sowie einer Blutdruckmessung.

Zur erweiterten Diagnostik schließen sich kardiologische Spezialuntersuchungen an. Wichtigste Untersuchung zur Diagnose und Verlaufskontrolle eines Vorhofflimmerns ist das Elektrokardiogramm, EKG. Da in jeder Hausarztpraxis das EKG zur Standarduntersuchung auch bei anderen unspezifischen Beschwerden dazugehört, ist Vorhofflimmern oft auch ein Zufallsbefund.

Bei unklaren Befunden kann auch ein tragbares EKG für einen Zeitraum über 24 Stunden erforderlich sein. Um ein Vorhofflimmern unter medizinischer Überwachung bewusst zu provozieren, kann der Arzt auch ein Belastungs-EKG veranlassen. Zur Diagnosesicherung kann auch die Ultraschalluntersuchung des Herzmuskels, Echokardiographie, sinnvoll sein. Bei dieser Untersuchung werden insbesondere Struktur und Pumpverhalten des Herzens untersucht.

Wurde bereits in der Vergangenheit ein Vorhofflimmern diagnostiziert, dann ist die Durchführung einer Echokardiographie besonders wichtig, um frühzeitig auch kleine Blutgerinnsel in den Kammern oder Vorhöfen des Herzens zu erkennen. Die transösophageale Echokardiographie ist eine Sonderform, bei der der Ultraschallkopf durch die Speiseröhre bis in Herzhöhe vorgeschoben wird. Durch die anatomische Nähe der Speiseröhre zum Herzen ist eine besonders genaue Beurteilung der Herzklappen möglich.

Komplikationen

Das Vorhofflimmern kann zu verschiedenen Unregelmäßigkeiten und Komplikationen führen, die schwere gesundheitliche Folgen bergen. Neben Beschwerden wie Schwindel, Übelkeit, einer Abnahme der körperlichen Belastbarkeit sowie Gangunsicherheiten, kommt es zu einer inneren Schwäche, Schlafstörungen oder einem allgemeinen Krankheitsgefühl. Die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit sinkt erheblich, so dass als Folge die Psyche stark geschwächt ist.

Herzrasen oder Störungen der Atemtätigkeit sind mögliche körperliche Folgen eines Vorhofflimmerns. Wird der Organismus nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, treten schwerwiegende Beeinträchtigungen auf. Funktionsstörungen, Unterbrechungen des Bewusstseins oder ein vollständiger Bewusstseinsverlust können häufig dokumentiert werden. Findet keine ausreichende Erste Hilfe statt, entwickeln sich irreparable Organschäden.

Zudem ist bei der Erkrankung das Risiko für Lungenschäden erhöht. Lungenödeme können entstehen, die eine Lebensbedrohung für den Betroffenen darstellen. Embolien sind möglich, Angstzustände aufgrund der Atemnot oder ein vorzeitiges Ableben durch ersticken.

Das Vorhofflimmern kann einen Herzinfarkt auslösen. Findet keine sofortige medizinische Versorgung statt, kommt es zum Tod des Betroffenen. Überlebt der Betroffenen einen Herzinfarkt, bleiben in den meisten Fällen verschiedene gesundheitliche Beeinträchtigungen bestehen. Lähmungen, Einschränkungen der Bewegungsmöglichkeiten und eine Umstrukturierung der Lebensführung können auftreten.

In einigen Fällen muss zur Sicherstellung der Funktionstätigkeit ein Defibrillator implantiert werden. Dadurch ist das Risiko für Infektionen oder Verletzungen erhöht.

Behandlung und Therapie

Nicht alle Patienten, die unter Vorhofflimmern leiden, müssen behandelt werden. Dies zeigen neueste wissenschaftliche Studien.

Bei der Therapie des Vorhofflimmerns werden spezielle Maßnahmen während des Vorhofflimmerns selbst und zur Vorbeugung einer Embolieentstehung getroffen. Das Ziel entsprechender therapeutischer Tätigkeiten ist insbesondere die Erzielung eines gesunden Herzschlages. Neben einer ständigen Überwachung des Herzrhythmus kommt es währen der Therapie darauf an, einen konstanten Herzschlag zu unterstützen und zu manifestieren. Außerdem werden sogenannte Antiarrhythmatika in Form von Medikamenten verabreicht, die einen Rückfall vermeiden sollen.

Ist die medikamentöse Behandlung beim Vorhofflimmern nicht erfolgreich, kommt eine partielle Verödung der Herzinnenhaut in Frage. Diese kann durch einen chirurgischen Eingriff oder durch den Einsatz eines Herzkatheters realisiert werden.

Eine Behandlung beim Vorhofflimmern wird in der Regel durch verschiedene Kombinationen von medikamentösen und operativen Maßnahmen umgesetzt. In diesem Zusammenhang steht die Verabreichung solcher Arzneistoffe im Mittelpunkt, die eine Bildung von Thromben in den Blutgefäßen verhindern. In diesem Bezug werden sogenannte Antikoagulantien verordnet.

Vorbeugung

Um einem Vorhofflimmern vorzubeugen oder bestehende Unregelmäßigkeiten des Herzschlages zu unterdrücken, werden bereits hochwertige und äußerst sensible Herzschrittmacher getestet.

Neben dem Einstellen des Rauchens, einer gesunden Lebensweise, der Reduzierung von Übergewicht und der Behandlung von Bluthochdruck sind cholesterinarme Nahrungsmittel und aktive sportliche Bewegung eine wichtige Prophylaxe. Darüber hinaus stellen häufig psychische Faktoren wie permanente Überlastung, Stress und Hektik Auslöser für Vorhofflimmern dar. Nicht alle Patienten, die unter Vorhofflimmern leiden, müssen behandelt werden.

Quellen

- Herold, G.: Innere Medizin, Gerd Herold, 1. Auflage, 2013

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

- Roskamm, H., et al.: Herzkrankheiten. Springer, Heidelberg 2004

- Kindermann, W., et al.: Sportkardiologie. Steinkopff, Darmstadt 2007

- Böhm M, Hallek M, Schmiegel W (Hrsg): Innere Medizin, begr. von Classen M, Diehl V, Kochsiek K, 6. Auflage, München Elsevier Urban & Fischer Verlag 2009

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.Qualitätssicherung durch: Dr. med. Nonnenmacher

Letzte Aktualisierung am: 15. November 2021

Sie sind hier: Startseite Krankheiten Vorhofflimmern