Pfortader

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 16. November 2021Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Anatomie Pfortader

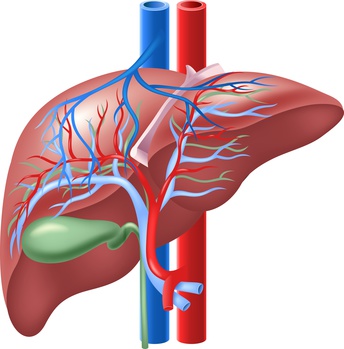

Die Pfortader sammelt das venöse Blut der unpaaren Bauchorgane und führt es zur Leber. Dort vermischt es sich mit dem sauerstoffreichen Blut der Leberarterie und wird dem Stoffwechsel der Leberzellen zur Verfügung gestellt.

Inhaltsverzeichnis |

Definition

Die Aufgabe der Pfortader, auch Vena portae genannt, ist es, das Blut aus den unpaaren Bauchorganen wie Magen, Dünndarm, Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse zu sammeln und dann zur Leber zu transportieren. Das aus den Bauchorganen stammende Blut ist venös und somit sauerstoffarm. Dafür ist es aber reich an Nährstoffen, die im Verdauungsprozess gewonnen wurden.

Auch Stoffwechselendprodukte beispielsweise aus dem Abbau von Blutkörperchen in der Milz finden sich im Pfortaderblut. In der Leber findet dann die Verstoffwechselung dieser Nährstoffe und Stoffwechselendprodukte statt, bevor dann das Blut aus der Leber wieder dem Körperkreislauf zugeführt wird und abschließend über die untere Hohlvene zum rechten Herzen gelangt.

Anatomie

Die Leberpforte, auch Porta hepatis genannt, betitelt die Stelle an der unteren Seite der Leber, an der neben der Arteria hepatica und der Pfortader auch die Gallengänge, Lymphgefäße und Nervenfasern in die Leber eintreten beziehungsweise aus der Leber austreten.

Die Pfortader entsteht durch den Zusammenfluss der Milzvene (Vena splenica) und der oberen Mesenterialvene, der Vena mesenterica superior. Die obere Mesenterialvene transportiert sauerstoffarmes aber nährstoffreiches Blut aus dem Leerdarm, dem Ileum, dem Blinddarm, dem aufsteigenden Dickdarm (Colon ascendens) und dem Querdickdarm (Colon transversum). Auch Teile des venösen Blutes von Bauchspeicheldrüse und Zwölffingerdarm werden über die Vena mesenterica superior entsorgt.

Die Vena splenica, die Milzvene, führt venöses Blut aus der Milz, aus Teilen des Magens, der Bauchspeicheldrüse und aus der unteren Mesenterialvene. Die Vena mesenterica inferior führt das Blut aus Teilen des Colon transversum, aus dem absteigenden Ast des Dickdarms (Colon descendens) und aus dem oberen Mastdarm. Zudem transportiert die Pfortader das Blut aus den Magenvenen, der Vena pylorica, der Vena cystica und den Venae paraumbilicales.

Nach dem Eintritt in die Leber durch die Leberpforte teilt sich die Leber auf. Ein Ast führt zum linken, der andere Ast zum rechten Leberlappen. Im jeweiligen Leberlappen verzweigen sich die Äste dann in weitere kleine Gefäße bis hin zu den sogenannten Lebersinusoiden auf. Die Lebersinusoide sind kleinste Gefäße, welche sich zwischen den Leberzellen, den Hepatozyten befinden.

Funktion

Das aus dem Verdauungstrakt stammende nährstoffreiche Blut wird zunächst über die Pfortader gesammelt und dann zusammen zur Leber geführt. Diesen venösen Blutkreislauf bezeichnet man auch als Pfortaderkreislauf.

Der Pfortaderkreislauf sorgt dafür, dass das Blut aus den unpaaren Bauchorganen zunächst die Leber passiert, bevor es dann dem großen Körperkreislauf zugeführt wird. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen gelangen die aus der Nahrung aufgenommenen Nährstoffe über die Pfortader direkt zur Leber und können dort verarbeitet werden.

Überschüssige Glukose wird in der Leber in Form von Glykogen gespeichert, auch Fette, zahlreiche Vitamine und Eisen speichert die Leber. Auch eventuell aufgenommen Giftstoffe gelangen aus dem Magen-Darm-Trakt zur Leber. Dort werden sie abgebaut und dann in unschädlicher Form dem Körperkreislauf zugeführt.

Ebenso werden viele Medikamente zuerst in der Leber verstoffwechselt, bevor sie dann zu ihren eigentlichen Zielorganen gelangen. Dieser Prozess wird auch als First-Pass-Effekt bezeichnet. Der First-Pass-Effekt spielt eine wichtige Rolle bei der richtigen Dosierung von Arzneimitteln.

Erkrankungen

- Leberegel

- Pfortaderhochdruck

- Portokavale Anastomosen

Da die Leber das gesamte venöse Blut der unpaaren Bauchorgane führt, ist sie auch ein möglicher Transportweg für Erreger. Durch die Pfortader gelangen beispielsweise Leberegel oder auch der Fuchsbandwurm in die Leber.

Staut sich das Blut in der Pfortader, so spricht man vom Pfortaderhochdruck. Dieser wird meist durch Schädigungen der Leber, wie zum Beispiel durch eine Fettleber oder eine Leberzirrhose verursacht. Durch den Stau kann das Blut der unpaaren Bauchorgane nicht wie gewohnt durch die Pfortader fließen, sondern muss auf andere Blutgefäße ausweichen.

Beispiele dafür sind die Periumbilikalvenen, die Venen der Speiseröhre oder die Rektalvenen. Diese Venen sind eigentlich nicht für so große Blutmengen ausgelegt. Dementsprechend erweitern sie sich und können unter Umständen platzen. Vor allem eine Erweiterung der Venen der Speiseröhre kann lebensgefährlich sein. Kommt es zu einer Blutung dieser sogenannten Ösophagusvarizen, können die Patienten innerhalb kürzester Zeit verbluten.

Quellen

- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2011

- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2013

- Siegenthaler, W. (Hrsg.): Siegenthalers Differenzialdiagnose Innere Krankheiten – vom Symptom zur Diagnose. Thieme, Stuttgart 2005

- Koop, I.: Gastroenterologie compact. Thieme, Stuttgart 2013

- Arastéh, K., et al.: Duale Reihe. Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.Qualitätssicherung durch: Dr. med. Nonnenmacher

Letzte Aktualisierung am: 16. November 2021

Sie sind hier: Startseite Anatomie Pfortader