Schilddrüsenhormone

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 16. November 2021Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Anatomie Schilddrüsenhormone

Schilddrüsenhormone im klassischen Sinne sind Hormone, die in der Schilddrüse von den Follikelepithelzellen gebildet werden. Hierzu gehören vor allem Triiodthyronin (T3) und Thyroxin bzw. Tetraiodthyronin (T4). Sie spielen eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und beim Zellwachstum.

Inhaltsverzeichnis |

Definition

In der Schilddrüse werden verschiedene Hormone gebildet. Neben den klassischen Schilddrüsenhormonen T3 und T4 produziert die Schilddrüse zum Beispiel auch Iodothyronine und Calcitonin. Beide Hormone gehören aber nicht zu den Schilddrüsenhormonen im engeren Sinne.

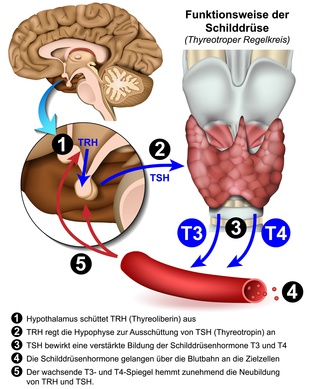

Die Regulation von T3 und T4 unterliegt der Hypophyse, das heißt der Hirnanhangdrüse. Durch Störungen im Regelkreislauf oder in der Schilddrüse selber kann es zu einer Schilddrüsenüberfunktion oder zu einer Schilddrüsenunterfunktion kommen.

Anatomie

Unter physiologischen Bedingungen produziert die Schilddrüse zehnmal mehr T4 als T3. Nach der sogenannten Iodierung, also der Anlagerung von Iodatomen an die Aminosäure, werden die entstandenen Schilddrüsenhormone an Eiweißmoleküle gebunden. Dadurch werden die Hormone inaktiviert und können in den Schilddrüsenfollikeln gespeichert werden. Die inaktivierten Hormone zirkulieren auch im Blut.

Nur ein Bruchteil der Schilddrüsenhormone liegt in ungebundener Form im Blut vor. Die ungebundenen Hormone werden auch als freies T3 (fT3) und freies T4 (fT4) bezeichnet. T4 ist wesentlich weniger biologisch wirksam als T3. Deshalb wird nach der Sekretion von T4 ein Großteil des Hormons in T3 umgewandelt. Dafür wird ein Iodatom abgespalten. Für diesen Vorgang wird das Spurenelement Selen benötigt.

Die Freisetzung der Schilddrüsenhormone wird über die Hypophyse reguliert. Bei einem Mangel an Schilddrüsenhormonen im Blut produziert die Hypophyse das Hormon TSH (Threoidea stimulierendes Hormon). Wie der Name schon erahnen lässt, stimuliert TSH die Schilddrüse, sodass vermehrt Schilddrüsenhormone ins Blut abgegeben werden. Bei zu vielen Schilddrüsenhormonen im Blut produziert die Hypophyse entsprechend weniger TSH, die Schilddrüse schüttet folglich weniger T3 und T4 ins Blut aus.

Funktion

T3 und T4 haben viele Funktionen im Körper. Sie erhöhen den Grundumsatz, indem sie die Herztätigkeit anregen, die Körpertemperatur steigern und den Abbau von Fett und Glykogen fördern. Sie fördern zudem das Längenwachstum und haben einen großen Einfluss auf die Gehirnreifung und die intellektuelle Entwicklung des Menschen.

Sie haben durch eine Steigerung des Eiweißaufbaus eine anabole Wirkung auf die Muskulatur des Bewegungsapparates. Zudem aktivieren die Schilddrüsenhormone das Nervensystem. Über die Erhöhung der Stoffwechselaktivität haben T3 und T4 einen Einfluss auf nahezu jedes Gewebe und jedes Organ des menschlichen Körpers.

Erkrankungen

- Hashimoto-Thyreoditis

Dementsprechend beeinflussen Störungen im Hormonhaushalt der Schilddrüse auch sämtliche Organsysteme. Bei einer Schilddrüsenüberfunktion, auch Hyperthyreose genannt, produziert die Schilddrüse zu viele Schilddrüsenhormone. Die Erkrankung wird häufig durch eine Schilddrüsenautonomie oder Autoimmunerkrankungen verursacht.

Eine Autoimmunerkrankung, die eine Schilddrüsenüberfunktion zur Folge hat, ist der Morbus Basedow. Patienten mit Schilddrüsenüberfunktion sind leicht erregbar, wirken nervös und reagieren schnell gereizt. Sie leiden unter Schlafstörungen, schwitzen leicht und sind sehr wärmeempfindlich. In 90 % der Fälle ist ein Zittern der Finger, ein sogenannter feinschlägiger Tremor, zu beobachten.

Auffällig ist eine warme und gerötete Haut. Das Haar ist dünn und weich, eventuell kommt es sogar zu Haarausfall. Die Betroffenen leiden aufgrund der erhöhten Stoffwechselaktivität unter vermehrten Stuhlgängen und Durchfall. Durch den gesteigerten Energiebedarf verlieren die Patienten trotz reichlicher Nahrungsaufnahme Gewicht. Die Herzfrequenz ist erhöht, möglicherweise kommt es zu Herz-Rhythmus-Störungen.

Beim Morbus Basedow ist neben der erhöhten Herzfrequenz und einer Schilddrüsenschwellung auch ein Hervortreten des Augapfels aus der Augenhöhle zu beobachten. Die medikamentöse Therapie der Schilddrüsenüberfunktion erfolgt mit Thyreostatika. Diese hemmen die Produktion der Hormone innerhalb der Schilddrüse. Je nach Schweregrad kann beim Morbus Basedow zusätzlich eine Operation indiziert sein.

Der Verlauf der Hypothyreose ist eher schleichend. Sie beginnt mit Antriebsarmut, ständiger Müdigkeit und Leistungsabfall. Die Haut des Patienten ist blass, kühl und von teigiger Konsistenz. Die Haare sind struppig und trocken, die Stimme erscheint heiser und rau. Im Gegensatz zur Hyperthyreose besteht eine Kälteintoleranz, die Patienten frieren leicht. Zudem leiden die Betroffenen unter Verstopfung. Die Behandlung erfolgt durch eine medikamentöse Substitution von Schilddrüsenhormonen.

Quellen

- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2011

- Hahn, J.-M.: Checkliste Innere Medizin. Thieme, Stuttgart

- Koop, I.: Gastroenterologie compact. Thieme, Stuttgart 2013

- Arastéh, K., et al.: Duale Reihe. Innere Medizin. Thieme, Stuttgart 2013

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.Qualitätssicherung durch: Dr. med. Nonnenmacher

Letzte Aktualisierung am: 16. November 2021

Sie sind hier: Startseite Anatomie Schilddrüsenhormone