Otolithen

Medizinische Expertise: Dr. med. Nonnenmacher

Medizinische Expertise: Dr. med. NonnenmacherQualitätssicherung: Dipl.-Biol. Elke Löbel, Dr. rer nat. Frank Meyer

Letzte Aktualisierung am: 16. November 2021Dieser Artikel wurde unter Maßgabe medizinischer Fachliteratur und wissenschaftlicher Quellen geprüft.

Sie sind hier: Startseite Anatomie Otolithen

Als Otolithen bezeichnet man kleine Körnchen, die für die Wahrnehmung von Schwerkraft und Beschleunigung zuständig sind. Sie bestehen aus Stärke und Kalziumkarbonat und können im Innenohr gefunden werden, wo sie das Gleichgewicht regulieren.

Inhaltsverzeichnis |

Definition

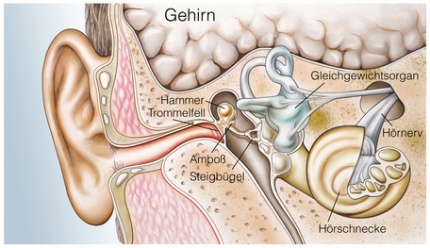

Otolithen (Ohrsteine) liegen im Gleichgewichtsorgan des Innenohrs und sind für das Wahrnehmen von Schwerkraft und Beschleunigung verantwortlich. Otolithen zählen zu den Statolithen. Sie sorgen dafür, dass der Körper seine Normallage aufrechterhalten kann.

Otolithen sind also Gleichgewichtssensoren, die sich auch aus ihrer Verankerung lösten und in die Bogengänge des Innenohrs gelangen können. In den Bogengängen befindet sich eine Flüssigkeit, die auch als Endolymphe bezeichnet wird. Meistens fallen die Otolithen in den hinteren Bogengang, wo sie auf den Boden der Flüssigkeit sinken.

Anatomie

Otolithen bestehen zu 95 Prozent aus Kalziumkarbonat, die weiteren fünf Prozent stellen Glykoproteine dar. Die so genannten humanen Otolithen verfügen über eine Mosaikstruktur, wobei die innere Struktur hantelförmig angeordnet und volumendicht ist. Die äußere Struktur erscheint hingegen weniger geordnet.

Funktion

Otolithen halten den Körper im Gleichgewicht. Die Kalzitkörnchen, die in der Gelmatrix eingebettet sind, unterliegen dabei verschiedenen mechanischen Kräften wie beispielsweise Druckkräften, Scher- bzw. Zugkräften sowie der Schwerkraft. Mit Hilfe dieser Kräfte kann die Flüssigkeit, die sich in den Bogengängen befindet, bewegt werden.

Die Bogengänge sind mit Endolymphe gefüllt und bilden das so genannte Drehsinnorgan. Sie stehen senkrecht zueinander und bestehen aus dem Bogen sowie einer Ampulle (Erweiterung). In ihr befinden sich die Haarzellen der Bogengänge, die als die Sinneszellen des Vestibularorgans gelten. Ihre Spitzen befinden sich in einem Gallertkegel, auch Capula genannt, durch den der Flüssigkeitsring unterbrochen wird.

Kommt es zu einer Drehbeschleunigung des Kopfes, so wird die Endolymphe am Gallertkegel abgestützt. Dieser gibt nach und die Sinneszellen, die in ihm liegen, werden gereizt. Über den Bogengangnerv gelangt dann ein elektrisches Signal zum Gehirn. Über die Kalzitkörnchen erreichen also die Bewegungsreize die Sinneshärchen, die die Reize dann an die Sinneszellen weiterleiten. Mit Hilfe des Gleichgewichtsorgans werden dann Reflexe ausgelöst, wodurch der Körper in Normallage gebracht wird.

Auf Grund der Masseträgheit bei abbremsender oder beschleunigter Geschwindigkeit werden die Kalzitkörnchen in Bewegung gesetzt. Ohne Otolithen bzw. ohne Gleichgewichtsorgan würde diese Bewegung zum Orientierungsverlust bzw. zum Verlust des Gleichgewichtes führen. Die Otolithen koordinieren somit die Standfestigkeit des menschlichen Körpers bzw. komplizierte Bewegungen.

Erkrankungen

- Lagerungsschwindel (BPLS)

Im Zusammenhang mit Otolithen tritt sehr häufig der so genannte benigne paroxysmale Lagerungsschwindel (BPLS) auf. Darunter versteht man eine Form des Schwindels, die harmlos aber sehr unangenehm ist. Er tritt plötzlich auf, wobei die Ursache in der Ablösung von Kalzitsteinchen zu finden ist, die dann in die Bogengänge verlagert werden. Bei Kopfbewegungen werden die Otolithen dann hin und her bewegt. Der Sog, der durch die Bewegung ausgelöst wird, führt zu einer Reizung der Bogengangsrezeptoren, die Bewegungssignale an das Gehirn aussenden.

Von den restlichen Sinnesorganen erhält es jedoch keine Bewegungsmeldungen, sodass die Signallage widersprüchlich ist. Diese Widersprüchlichkeit der Lage wird in weiterer Folge als Schwindel verarbeitet, der dann bei Bewegungen wie Hinlegen, Drehen des Kopfes oder Hinunter- bzw. Hochschauen auftritt. Diese Schwindelanfälle dauern normalerweise aber nur etwa 30 Sekunden. Bei manchen Betroffenen treten auch Erbrechen und Übelkeit auf. Entfernen sich die Otolithen aus den Bogengängen, so hören die Schwindelattacken spontan auf.

Warum sich die Otolithen ablösen, ist nicht bekannt, man vermutet als Ursache jedoch degenerative Prozesse, da der Schwindel hauptsächlich bei älteren Menschen in Erscheinung tritt. Weitere Ursachen sind Traumata bzw. Unfälle, bei denen die Kalzithörnchen ebenfalls abgelöst werden können.

Dadurch wird eine Schwindelattacke provoziert. Für einen Lagerungsschwindel gibt es keine medikamentöse Behandlung, sondern er wird ausschließlich mit Hilfe von speziellen Lagerungsübungen therapiert. Diese müssen so lange durchgeführt werden, bis die Otolithen aus den Bogengängen verschwunden sind.

Quellen

- Herold, G.: Innere Medizin. Selbstverlag, Köln 2016

- Zenner, H.P.: Praktische Therapie von Hals-Nasen-Ohren-Krankheiten, Schattauer Verlag, 2008 3

- Groß, U.: Kurzlehrbuch Medizinische Mikrobiologie und Infektiologie, Georg Thieme Verlag, 3. Auflage, 2013

- Suttorp, N. et al.: Infektionskrankheiten: verstehen, erkennen, behandeln, Georg Thieme Verlag, 1. Auflage, 2003

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.

Dieser Artikel wurde unter Maßgabe der aktuellen medizinischen Fachliteratur und fundierter wissenschaftlicher Quellen verfasst.Qualitätssicherung durch: Dr. med. Nonnenmacher

Letzte Aktualisierung am: 16. November 2021

Sie sind hier: Startseite Anatomie Otolithen